Nadia Apriani

Nadia Apriani

Eduaksi | 2025-11-26 16:23:03

Di berbagai sudut kota, suara demonstrasi beberapa tahun terakhir seakan tak pernah benar-benar reda. Dari penolakan revisi undang-undang sampai tuntutan transparansi dan keadilan sosial, jalanan menjadi panggung tempat rakyat menyuarakan harapan, kekecewaan, dan kegelisahan. Di tengah hiruk-pikuk demokrasi yang sering panas ini, mudah sekali melupakan satu hal: Indonesia berdiri bukan hanya di atas semangat perlawanan, tetapi juga di atas kebijaksanaan untuk berkompromi demi persatuan

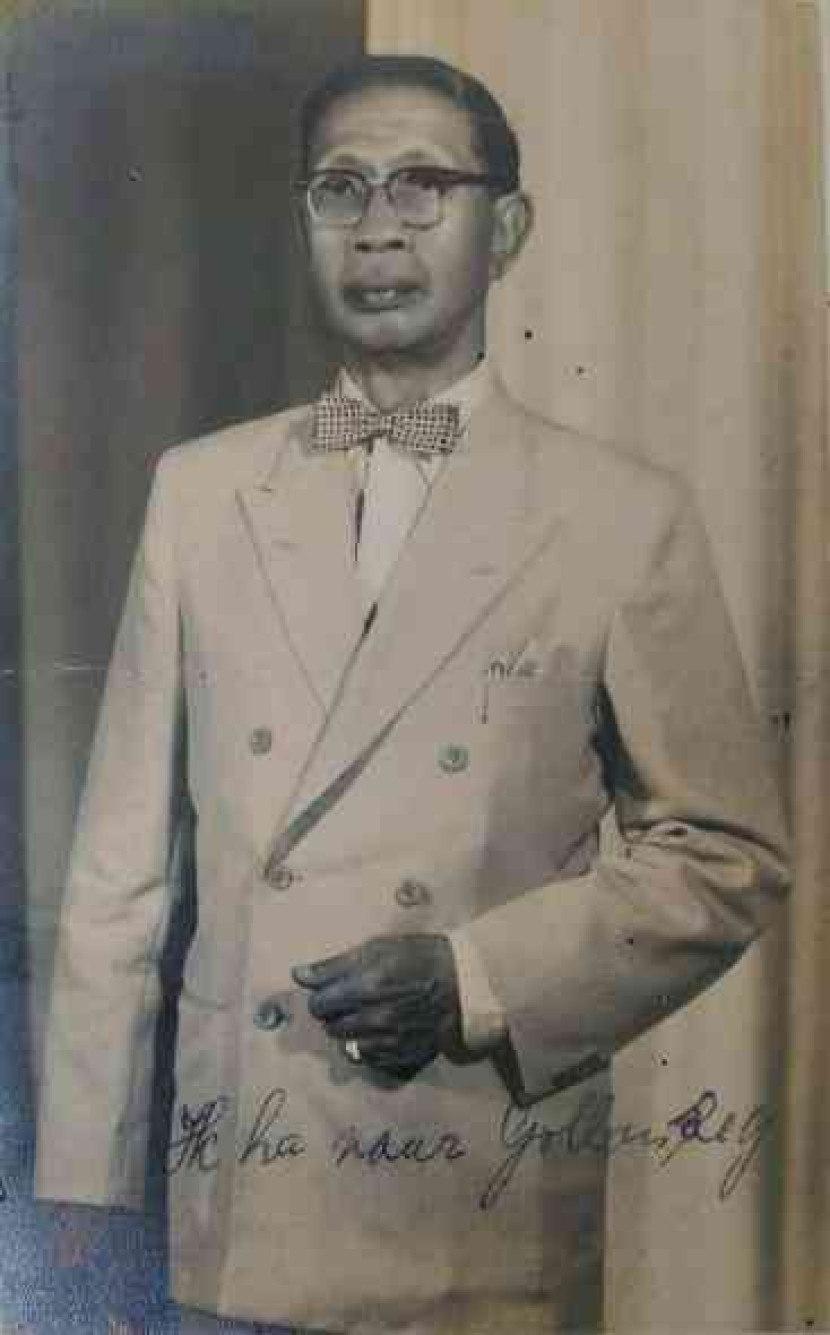

Jauh sebelum warganet saling berdebat di media sosial, ada para perumus bangsa yang berada di ruang-ruang perundingan yang jauh dari sorot kamera. Salah satunya adalah Abikoesno Tjokrosoejoso, tokoh Panitia Sembilan yang ikut merumuskan Piagam Jakarta. Dari sosok inilah, di tengah suasana politik yang bising hari ini, kita bisa belajar bahwa menjaga Indonesia sering kali berarti bersedia menurunkan ego, merawat perbedaan, dan mencari titik temu bersama.

Abikoesno lahir di Dolopo, Madiun, pada 15 Juni 1897. Ia menempuh pendidikan sebagai arsitek, sebuah latar belakang yang kelak tercermin dalam cara pandangnya: melihat bangsa seperti sebuah bangunan yang harus dirancang dengan kokoh dan menyediakan ruang bagi semua penghuninya. Selain dikenal sebagai pemimpin Sarekat Islam Indonesia (PSII), ia aktif dalam berbagai gerakan politik yang mendorong lahirnya Indonesia merdeka.

Abikoesno Tjokrosoejoso

Abikoesno Tjokrosoejoso

Peran penting Abikoesno muncul ketika ia duduk di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan kemudian menjadi anggota Panitia Sembilan, tim yang menyusun naskah pembukaan UUD 1945 yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Di sana ia bukan sekadar “tukang tanda tangan”, melainkan bagian dari arsitek kompromi yang menentukan arah dasar negara. Di balik perdebatan sengit soal rumusan dasar negara, ia dan para pendiri bangsa lainnya menunjukkan akhlak politik: kesediaan mengutamakan keutuhan bangsa di atas kemenangan kelompok.

Perdebatan paling dikenal dari Piagam Jakarta adalah soal tujuh kata dalam sila pertama: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Rumusan ini lahir dari semangat keislaman yang kuat, tetapi juga memunculkan kekhawatiran sebagian kalangan di luar komunitas muslim. Di titik itulah, Abikoesno dan tokoh-tokoh lain menghadapi pilihan sulit: mempertahankan rumusan yang lebih spesifik untuk kelompok mayoritas, atau sedikit melunak demi mengamankan persatuan negara yang baru lahir.

Keputusan untuk mengubahnya menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sering disalahpahami sebagai bentuk pengorbanan, seolah-olah umat Islam melepas sesuatu yang penting. Padahal, dari kacamata kebijaksanaan, kompromi itu justru menunjukkan kedewasaan iman sekaligus kedewasaan politik. Menempatkan kemaslahatan umat dan keutuhan bangsa di atas ego kelompok bukanlah kelemahan, melainkan akhlak mulia. “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi titik temu yang memberi ruang hidup bagi semua warga, sambil tetap mengakui bahwa bangsa ini berdiri di atas pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kini, perdebatan yang dulu berlangsung dalam ruang-ruang resmi seperti sidang BPUPKI atau Panitia Sembilan telah berpindah ke jalanan dan layar gawai. Demonstrasi menjadi salah satu cara rakyat mengingatkan pemerintah agar tidak jauh dari amanat konstitusi. Di sisi lain, media sosial memungkinkan opini menyebar lebih cepat daripada kemampuan kita untuk mencerna dan memeriksanya. Dalam arus informasi yang deras ini, polarisasi sering tumbuh subur: lawan politik berubah menjadi musuh, perbedaan pendapat berubah menjadi saling merendahkan.

Di titik inilah pelajaran dari Piagam Jakarta terasa relevan kembali. Demokrasi memang membuka ruang seluas-luasnya untuk kritik, unjuk rasa, dan perbedaan pandangan. Namun, semua itu harus tetap berakar pada kesadaran bahwa yang diperjuangkan adalah rumah besar bernama Indonesia. Hak berpendapat seharusnya dipakai bukan untuk membakar jembatan persaudaraan, tetapi untuk memperbaiki jembatan yang mulai rapuh. Musyawarah dan kompromi bukan sekadar jargon sejarah; keduanya adalah etika yang menentukan apakah demokrasi akan memperkuat atau justru memecah-belah bangsa.

Abikoesno dan kawan-kawan sezamannya telah menunjukkan bahwa politik bisa dijalankan dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan sekaligus kepada sesama manusia. Mereka berani mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya menyenangkan semua pihak, tetapi menjaga agar republik yang baru lahir tidak retak bahkan sebelum berdiri tegak. Pertanyaannya, apakah generasi hari ini siap mewarisi keberanian moral yang sama?

Ketika turun ke jalan, menulis di media sosial, atau menyusun kebijakan di lembaga resmi, setiap orang diingatkan bahwa demokrasi bukan arena mencari menang sendiri, tetapi seni merajut kesepakatan di tengah perbedaan. Kompromi bukan berarti menyerah, tetapi cara dewasa menjaga agar Indonesia tetap menjadi rumah yang aman dan adil bagi semua. Jika semangat Piagam Jakarta terus dihidupkan dalam sikap dan tutur kita, demokrasi tidak akan menjadi sumber perpecahan, melainkan jalan panjang menuju persatuan dan keadilan yang dulu diimpikan para pendiri bangsa.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

1 hour ago

2

1 hour ago

2