Foto ilustrasi Catatan Cak AT: Reformasi Kepolisian. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA)

Foto ilustrasi Catatan Cak AT: Reformasi Kepolisian. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA) RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Kalau bicara reformasi kepolisian, jangan buru-buru bayangkan adegan heroik polisi menembak ke langit sambil teriak "Reformasi atau mati!" Sebab, yang sedang diperjuangkan oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra dan banyak lainnya bukanlah adegan film aksi, melainkan restorasi akal sehat di tengah institusi yang semakin kehilangan arah.

Yusril, yang rambut peraknya kini makin jernih seperti kertas putih yang menunggu ditulis sejarah baru, bukanlah pendatang baru dalam urusan "reformasi".

Ia bukan penceramah dadakan yang mendadak sadar hukum setelah nonton podcast.

Ia saksi sejarah. Bahkan salah satu arsitek yang menuliskan cetak biru pemisahan TNI dan Polri ketika negeri ini baru bangun dari tidur panjang Orde Baru.

Ia terlibat sejak era Habibie, menulis ulang pasal demi pasal Undang-Undang Dasar, hingga jadi menteri di zaman Megawati Soekarnoputri yang membahas RUU Polri bersama Matori Abdul Djalil, Menteri Pertahanan saat itu.

Jadi, kalau sekarang ia bicara soal "kembali ke roh sipil Polri", itu bukan nostalgia tua-tua keladi. Itu peringatan dari seorang "bidan konstitusi" yang tahu betul bagaimana bayi reformasi dulu dilahirkan — dengan darah, keringat, dan debat.

Menurut Yusril, reformasi kepolisian bukan sekadar mengganti jargon atau menambah spanduk "Presisi Plus Plus".

Ini soal menata ulang paradigma: bahwa polisi adalah pelayan masyarakat sipil, bukan prajurit berseragam hitam yang bermimpi jadi jenderal perang.

Polisi itu seharusnya penegak hukum, bukan penguasa jalan raya. Apalagi ikut berdemo melawan rakyat.

Ia bekerja dengan empati, bukan intimidasi. Dengan hukum, bukan dengan senjata. Dengan akal sehat, bukan dengan otot apalagi dengkul.

Dan di sinilah perbedaan fundamentalnya dengan sebagian tuntutan para pengamat dan aktivis jalanan yang berteriak "Bubarkan Densus!", "Kembalikan Polri ke Kemenkopolhukam!", atau "Copot Kapolri!". Yusril lebih halus — sekaligus lebih dalam.

Ia tidak memandang persoalan hanya di pucuk pimpinan, tapi di akar ideologi organisasi. Ia ingin "rekonstruksi mental kelembagaan", bukan sekadar "restrukturisasi jabatan".

Baginya, inti reformasi adalah menegakkan kembali garis sipilitas: kurikulum pendidikan yang humanis, sistem komando yang tak menyerupai militer, etika yang menolak gaya kekuasaan berbasis ketakutan.

Polisi yang berpihak pada warga, bukan pada perintah atasan yang takut kehilangan bintang di pundak.

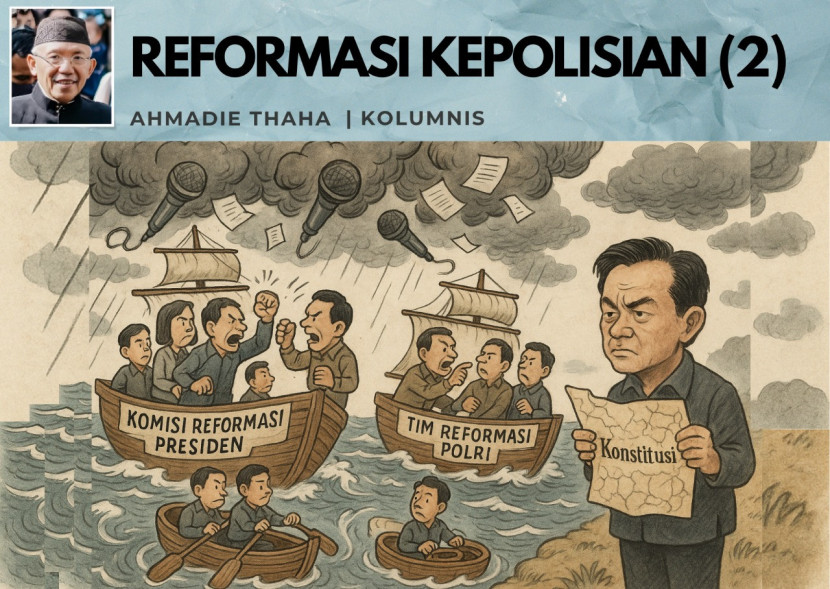

Nah, namun di tengah gairah reformasi ini, muncul dua "tim penyelamat" yang — kalau tak hati-hati — bisa jadi dua kapal menuju arah yang sama tapi berlayar di arus berbeda.

Yang pertama, Tim Reformasi Polri bentukan Kapolri, ibarat dokter internal yang mencoba menilai penyakit sendiri. Niatnya baik, tapi hasil diagnosanya bisa bias: terlalu banyak rasa sungkan untuk mengoreksi rekan seangkatanIa

Yang kedua, Komisi Reformasi Kepolisian bentukan Presiden, inilah yang diharapkan Yusril akan benar-benar independen.

Kalau Presiden betul-betul serius, katanya, tim ini harus diisi oleh orang-orang yang paham anatomi hukum dan politik "kepolisian", bukan sekadar purnawirawan nostalgia atau pengamat yang suka tampil di televisi.

Apakah Yusril sendiri akan masuk ke dalam tim itu? Ia menjawab dengan gaya khasnya, "Kalau diminta, saya siap membantu. Tapi saya bukan tipe yang meminta-minta jabatan." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi dalamnya seperti jurang konstitusi. Sebab faktanya, banyak yang ingin "reformasi", tapi sedikit yang benar-benar mau menulis ulang fondasinya dari dalam sistem.

Maka, konsep reformasi versi Yusril sejatinya bukan gebrakan revolusioner, melainkan "reorientasi peradaban hukum".

Ia ingin polisi kembali ke mandat konstitusi — bukan menjadi negara dalam negara.

Ia ingin Polri yang "mengedepankan akal budi, bukan gas air mata; logika, bukan logistik; hukum, bukan hubunganku dengan jenderal itu".

Kalau reformasi ini gagal, katanya dalam nada lirih tapi menusuk, "maka kita akan kembali ke masa ketika hukum ditentukan oleh siapa yang memegang pentungan."

Dan di situlah tragedi bangsa akan dimulai lagi — kali ini bukan karena diktator berseragam loreng, tapi karena sipil yang lupa dirinya pernah berjuang melawan militerisme.

Mungkin benar: Negeri ini bukan kekurangan polisi, tapi kekurangan rasa malu di antara mereka yang mengaku ingin menegakkan hukum.

Tapi Yusril masih percaya, reformasi bukan proyek nostalgia. Ia adalah ikhtiar menjaga kemanusiaan agar tetap punya seragam nurani.(***?

Penulis: Cak AT — Ahmadie Thaha/Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 15/10/2025

1 month ago

19

1 month ago

19